白腰鹊鸲

White-rumped Shama Copsychus malabaricus

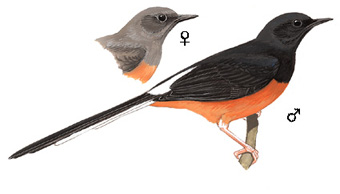

白腰鹊鸲(英文名:White-rumped Shama,学名:Copsychus malabaricus),是雀形目鹟科鹊鸲属的鸟类。俗名: 长尾四喜、长尾吱喳、溪吱喳,鹊鸲属中型鸣禽,体长22–27厘米,尾长而呈梯级状,雄鸟上体亮黑、下体栗色,雌鸟色淡,腰与尾外侧白色。原产南亚、东南亚及印尼群岛,1931年作为笼养鸟被引入夏威夷,目前在考爱岛、瓦胡岛等地已广泛定居,并在毛伊岛、莫洛凯岛、拉奈岛自然扩散。其华丽羽色与悦耳多变、富于模仿的鸣唱,使其在原产地长期被捕猎,导致多地种群锐减甚至局部灭绝。

外形特征:成鸟雌雄异形异色。雄鸟头、背及翼亮蓝黑,尾黑略灰,胸腹亮栗色,腰及外尾羽纯白;尾显著长于雌鸟。雌鸟整体似雄鸟但色暗无光泽,尾较短,上体偏灰。幼鸟羽色黯淡,全身棕褐,具两道肉桂色翼斑,胸背散生浅色斑点,腰及外尾羽白色;虹膜灰,嘴黑,脚粉红色。夏威夷个体体型略小于亚洲种群,瓦胡岛与考爱岛个体在腹部橙度上存在细微差异。

鸣叫特征:雄鸟鸣声多变,响亮悦耳,由口哨与笛声组成,不重复短语,并能模仿多种其他鸟声;雌鸟仅在繁殖季伴雄鸟时作短促鸣唱。常见叫音为尖锐的“tsick”,警戒时发出粗厉“tshak”或“krr-krr”。黄昏飞行时雄鸟可发出翅拍击的点击声。

生活习性:非候鸟,常年留守。栖于低地至海拔约600米的密林灌丛、林缘、次生林、荒废果园及红树林;在夏威夷则见于原生林、外来林、灌丛及郊区庭院,尤喜有浓密下木与溪流的区域。单独或成对在低枝间或地面觅食,主食昆虫、蚯蚓,偶食果实。雄鸟全年占区,雌鸟非繁殖季行踪隐秘。

生长繁殖:夏威夷繁殖期3–7月,配对始于1月鸣唱高峰。巢筑于离地0.25–5米的天然树洞、竹桩或人工巢箱,内垫枯叶与叶柄。每窝3–5枚淡蓝绿带红褐斑卵,雌鸟独孵13–15天,雏鸟留巢约12天,双亲共同育雏,雏鸟离巢后仍获喂食至26天。瓦胡岛约22%的配对一年育两窝,窝卵数与繁殖成功率无显著差异,但第二窝雏鸟体重略轻。

区别辨识:夏威夷群岛内,幼鸟易与小考岛孤鸫幼鸟混淆,但白腰鹊鸲尾长且常翘起,具显眼的白色尾上覆羽,并习惯低栖抖尾,极易区分。在婆罗洲沙巴,白顶鹊鸲具白色头顶延伸至后颈,可与之区分。

保护现状:IUCN: LC(无危)。然而原产地因笼养贸易导致多个亚种(tricolor、hypolizus、opisthochrus、melanurus 等)受严重威胁,部分岛屿种群存亡堪忧。夏威夷种群稳定或增长,暂无针对性管理。

地理分布:原生范围:南亚(印度、斯里兰卡)、东南亚(尼泊尔、孟加拉、缅甸、泰国、越南、马来半岛、印尼苏门答腊、爪哇、婆罗洲及诸小岛)。引入区域:1931年引入夏威夷考爱岛,1940年再引入瓦胡岛,现已扩散至毛伊岛、莫洛凯岛、拉奈岛;台湾亦有引入记录。

其他:系统分类上,白腰鹊鸲曾与斯里兰卡鹊鸲、爪哇鹊鸲、康岛鹊鸲、白顶鹊鸲等被视为同一超种;分子研究支持其为独立种。夏威夷种群在形态与行为上可能与亚洲种群已有分化,但尚缺系统研究。

请点击或扫描二维码下载 懂鸟 App,了解更多白腰鹊鸲的全球分布信息

请使用微信扫描以下二维码进入懂鸟小程序了解更多白腰鹊鸲的信息: