小杓鹬

Little Curlew Numenius minutus

小杓鹬(英文名:Little Curlew,学名:Numenius minutus),是鸻形目丘鹬科杓鹬属的鸟类。俗名: 小油老罐、吉吉格-套套、勒金,是最小的亚洲杓鹬,体型略大于沙锥类,长约28-34厘米,重约100-250克。主要分布于东西伯利亚的亚高山森林地带,繁殖于俄罗斯东西伯利亚和蒙古,越冬于印度尼西亚至澳大利亚一带。羽毛颜色较淡,更暖色,有别于其他杓鹬,且缺乏大杓鹬和白腰杓鹬的淡色腰部。小杓鹬的鸣叫特征为尖锐响亮的‘新西兰刺莺声。

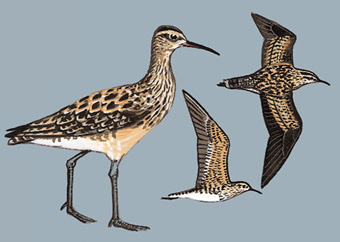

外形特征:小杓鹬体长28-34厘米,体重118-221克,翼展68-71厘米。是最小的杓鹬,外观与或大黄脚鹬相似,具短而稍弯的喙,头部圆润,眼大,头上有深色眼纹,棕色顶纹和淡色眉纹;背部和臀部呈淡褐色。与极北杓鹬相似,但羽色更淡,腹部更白,翅膀较短,静止时无明显初级飞羽突出。雌鸟平均稍大,翼长184-192毫米,雄鸟178-187毫米。幼鸟与成鸟非常相似,但肩羽有淡色斑点和边缘,翼覆羽宽边淡色;侧腹和胸部条纹较少,飞行时次级飞羽比成鸟暗。无季节性变化。

鸣叫特征:小杓鹬的鸣叫为重复的口哨声,叫声高亢而尖锐,类似于两个或三个音符的柔和音乐般的‘te te te’声,以及较为刺耳的‘tchew-tchew-tchew’警报声。

生活习性:小杓鹬栖息于亚高山森林的开阔地带,如火烧迹地或稀疏的落叶松林地,迁徙时可见于沿海滩涂。非繁殖季,栖息于内陆草地、耕地或靠近淡水的地区,主要在澳大利亚北部,但也南至南澳大利亚的圣基尔达。喜集群,形成可观的群体。主要以昆虫、蜘蛛、植物种子为食,通过啄食和浅探的方式觅食。

生长繁殖:繁殖期为6月至7月,在亚高山森林或灌木地带的开阔林地或水边干芦苇地的凹坑中筑巢。巢由枯草构成,每窝产卵3-4枚,卵色为绿色或橄榄皮黄色,带有褐色或石板灰色斑点。双亲共同孵卵22-23天,幼鸟在五周后离巢。

区别辨识:小杓鹬与极北杓鹬相似,但羽色更淡,腹部更白,翅膀较短;与中杓鹬相比,体型较小,脸纹不同,喙较长。与中杓鹬的区别在于脸部条纹和喙的长度。

保护现状:IUCN:LC(无危)。CITES: 附录I(1997年生效)。中国国家重点保护等级:二级(1989年生效)。

地理分布:繁殖于西至东西伯利亚的亚高山森林地带,非繁殖期分布于澳大利亚北部至南澳大利亚的圣基尔达,以及新几内亚的Trans-Fly和Port Moresby地区。迁徙时经过中国南部和东部。

其他:小杓鹬是强烈迁徙性的物种,冬季在澳大利亚和新几内亚等地。在澳大利亚,得益于提供水源点和大片草地用于畜牧业,数量受益。

请点击或扫描二维码下载 懂鸟 App,了解更多小杓鹬的全球分布信息

请使用微信扫描以下二维码进入懂鸟小程序了解更多小杓鹬的信息: