褐背鹟鵙

Bar-winged Flycatcher-shrike Hemipus picatus

褐背鹟鵙(英文名:Bar-winged Flycatcher-shrike,学名:Hemipus picatus),是雀形目钩嘴鵙科鹟鵙属的小型鸟类。俗名: 褐背花伯劳,显著特征为黑白相间的羽毛,头部、背部及尾羽呈黑色光泽,颈侧及腹部为白色,翼部有明显白色条纹,尾羽外侧白色。广泛分布于亚洲热带森林,从喜马拉雅山脉到印尼群岛。

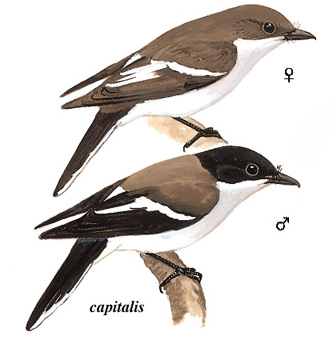

外形特征:体长约14-15厘米,体重8.5-9.5克。雄鸟成鸟头部、背部、翅膀呈黑亮色,脸颊和颈部侧面为白色;臀部白色,上臀部带黑色横纹,尾上覆羽黑色;中大飞羽和初级覆羽具宽白尖,内侧次级飞羽具纵向白边;尾羽黑色,仅中央羽毛无白尖,最外侧羽毛边缘白色;下巴和喉侧纯白色;下体灰白色,胸部略带紫红色,腹部更白,尾下覆羽和翼下覆羽白色;大腿灰色;虹膜红棕色;喙黑色;腿深灰至黑色。雌鸟类似雄鸟,但黑亮部分为烟黑色。幼鸟似雌鸟,但臀部白色条纹窄,尾上覆羽尖端白色,其余上体和小翼羽烟褐色带淡色羽缘,中大飞羽和次级飞羽淡黄白色带两细窄棕色条纹,次级飞羽和三级飞羽尖端和边缘淡黄白色,下体全淡黄色;亚成鸟似雌鸟。

鸣叫特征:发出尖锐的“chisik”或“chir-rup”声,以及较短的“tsik”声;还有高音颤音反复的“wiraka”声。

生活习性:偏好高大的开放森林冠层及低地森林边缘,包括受干扰的森林环境;也见于次生林、竹林、灌木丛、种植园和远离真正森林的园林。在山区可达2100米高度,繁殖季节主要在喜马拉雅区域的600-1800米。以昆虫为食,包括蝴蝶、甲虫、飞蚁和飞白蚁。常加入混合物种觅食群,以飞捕的方式捕食,从常规使用的暴露枝头垂直起飞捕猎。偶尔也会从地面捕食。

生长繁殖:繁殖期为2月至8月在印度次大陆,4月在缅甸,2月和4月在马来半岛,3月至7月在中国。巢由两性共同建造,为小巧浅杯状,由根、细枝、苔藓和草制成,用蛛网加固,置于离地3-12米的树枝上。每窝产2-3枚蛋,两性共同孵卵和抚育幼鸟,但孵化和离巢期未知。

区别辨识:与黑翅鹟鵙相比,翼部和尾羽尖端有白色。雌雄异色,雄鸟更黑亮。亚种intermedius颜色更深,capitalis雄鸟具黑色顶冠和深棕色披肩,leggei无性别差异。

保护现状:IUCN:LC(无危)

地理分布:分布于喜马拉雅山脉从印度西北部至中国东部,印度半岛和斯里兰卡,越南,印尼的苏门答腊岛和婆罗洲。在喜马拉雅山区域主要在600-1800米的高度繁殖。

其他:在一些受保护区域常见,如尼泊尔的皇家奇旺国家公园、印度的科比特国家公园、泰国的Kaeng Krachan国家公园和马来西亚半岛的Taman Negara国家公园。

请点击或扫描二维码下载 懂鸟 App,了解更多褐背鹟鵙的全球分布信息

请使用微信扫描以下二维码进入懂鸟小程序了解更多褐背鹟鵙的信息: