大石鸻

Great Stone-curlew Esacus recurvirostris

大石鸻(英文名:Great Stone-curlew,学名:Esacus recurvirostris),是鸻形目石鸻科大石鸻属的鸟类。大型涉禽,以其独特的暗色面罩、凝视的淡色眼睛和巨大的厚重喙著称。广泛分布于热带南亚地区,包括印度、巴基斯坦、斯里兰卡、孟加拉国直至东南亚。该物种在河流岸边及湖泊岩石或沙质岸线可见。

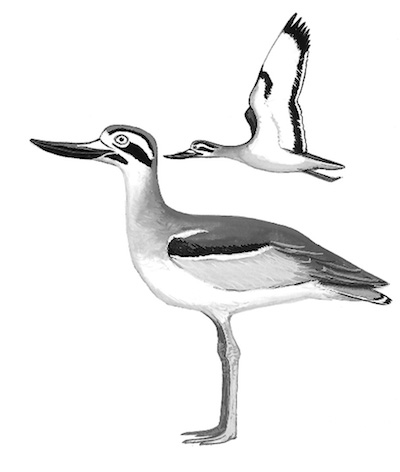

外形特征:大石鸻体型庞大,体长41.5至54厘米,翼展90至100厘米,重量约790克。拥有类似鹬类的外观,但比例更像鸨类。背部呈灰色无条纹,脸部有强烈的黑白对比图案,黑色颊斑上方环绕着白色,喙粗壮,尖端稍向上翘,基部黄色宽大。飞行时,黑色飞羽和显著的白色主翼斑点以及宽阔的浅灰色上翼覆羽带十分醒目。脚几乎不超出尾部。无季节性和性别差异的羽毛变化,幼鸟与成鸟相似,但新羽毛边缘呈淡黄色。

鸣叫特征:大石鸻的叫声通常是一种高亢的、逐渐加速的口哨声,叫声为“tleeeeLIK!”并且通常在受惊时会重复发出。在夜间,这种叫声特别常见,传递着强烈的警告信号。警觉时,它也会发出响亮的刺耳的“see-eek”或紧张的“kree-ip”声音,有时还会快速连续发出“uit-uit-uit-uit-uit…”的声音。

生活习性:偏好河流砾石岸、大湖旁的石头或泥滩(较沙质环境更为偏爱)。有时会在河流泛滥时造访附近的草地。偶尔出现在沿海沙滩、沙洲、潮间带和盐田。主要在黄昏后活动,但也可能在日间觅食,以螃蟹、昆虫和其他动物性食物为主食。通常独居或成对出现,偶尔形成家庭群,有时会聚集到大约20只左右的小群体。

生长繁殖:繁殖期在印度为2月至7月,巴基斯坦为3月至6月,斯里兰卡主要在4月至7月。筑巢于河流砾石岸、石岛或泻湖边缘的稀疏草丛中,巢穴简单,以干枝装饰,靠近水源。产卵1至2枚,颜色为淡黄白色,带有深色斑点,平均尺寸为54.4毫米×41毫米。双亲共同孵化,孵化期约28天,雏鸟覆盖着‘胡椒盐’状的黑色斑点绒毛。

区别辨识:与稍微相似的澳洲石鸻不同,大石鸻的额头为白色,次级飞羽为黑色而非浅灰色,嘴巴较为纤细。在生境中无相似物种,澳洲石鸻出现在沿海沙滩、泥滩和暴露的珊瑚礁。

保护现状:IUCN:NT(近危)

地理分布:分布于远东地区,包括河流系统、亚洲南部和东南部、伊朗南部、巴基斯坦内陆的印度河谷、喜马拉雅山南麓的印度南部至斯里兰卡,以及泰国北部、柬埔寨北部和越南北部至南部。

其他:对栖息地改变有适应能力,能在水库边缘生存繁殖。但繁殖期较为警惕,需要大面积不受干扰的区域。

请点击或扫描二维码下载 懂鸟 App,了解更多大石鸻的全球分布信息

请使用微信扫描以下二维码进入懂鸟小程序了解更多大石鸻的信息: