长尾雀

Siberian Long-tailed Rosefinch Carpodacus sibiricus

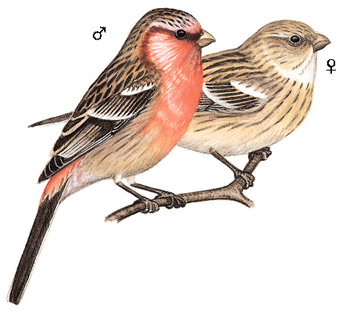

长尾雀(英文名:Long-tailed Rosefinch,学名:Carpodacus sibiricus),是雀形目燕雀科朱雀属的鸟类。体长16–18厘米,重16–26克,是尾羽极长的中型雀类。繁殖期雄鸟头、胸及腰呈玫瑰红至粉绯色,具黑褐色纵纹;雌鸟与幼鸟羽色较暗,以灰褐为基调。分布于西伯利亚至中国东北、华北、朝鲜半岛及日本,栖于柳、桦灌丛及河谷林缘,冬季多迁往低地。食性以植物种子、浆果及少量昆虫为主。

外形特征:雄鸟繁殖羽:额及眼周深绯红,颊、耳羽至喉亮粉并具淡粉羽缘;眉纹自眼上向后呈珍珠灰至乳白色,眼后贯纹深红;头顶至后颈珍珠灰带粉晕并具黑细纹;上背粉红并具黑粗纵纹,腰及尾上覆羽深粉红;尾黑,外缘白,最外侧三枚尾羽几乎全白;翼上小覆羽深粉,中、大覆羽黑而具宽白缘,闭合翼呈大片白斑;胸至腹玫瑰粉,羽缘更淡,尾下覆羽白。非繁殖期雄鸟上体更灰,额淡珍珠灰,翼覆羽黑褐具淡棕白缘,下体色淡。雌鸟:额及眉纹灰白,耳羽淡褐并具暗纹;头顶至上背淡灰具暗纹,背至肩羽暗褐具黑纵纹;腰橙褐,尾黑褐,最外两枚尾羽白;翼覆羽黑褐具白端斑,飞羽具淡色缘;喉灰白具暗纹,胸及胁淡褐具黑纵纹,腹至尾下覆羽白。幼鸟似雌鸟但色更灰;越冬雄幼上体暖褐带橙红,腰橙至淡粉,喉胸带橙粉,胁淡褐具暗纹;越冬雌幼似成雌但腰无橙色。各亚种差异:ussuriensis 雄鸟上体黑纹更宽,下体色深;sanguinolentus 尾较短、整体色深;lepidus 尾最短、色最暗;henrici 尾较短,雄鸟背及颈侧沙褐,胸腹粉而具黑纵纹,雌鸟上、下体沙褐具重纹。

鸣叫特征:鸣唱为快速连贯的颤音“churu churu chee fee fee fee”,音似红交嘴雀。常见叫声为悦耳三音节“pee-you-een”或“su we, su wee”等;警戒声尖锐“pink”,似苍头燕雀。亚种 sanguinolentus 另有柔和笛音“hwit-hwot”。

生活习性:栖息于稠密的柳、桦灌丛,河谷杨、落叶松、柳树林,及松、桦、桤木组成的低山密林,亦见于芦苇荡、湿草甸高草及荆棘灌丛。冬季可降至城市绿地,甚至乌兰巴托市中心的庭院。海拔分布至3400 米。居留状态兼具留鸟与候鸟:繁殖种群于9–10月随降雪南迁,次年4–5月返回;部分个体西迁至西西伯利亚及新疆天山越冬。非繁殖期幼鸟集松散小群,数量可达15只。觅食多在地面或灌丛下层,亦悬停采食高草及芦苇穗,动作灵巧似欧红额金翅雀。

生长繁殖:繁殖期5–8月,一般一年一窝,乌苏里地区偶有两窝。5月中旬开始配对,雄鸟持续鸣唱并作振翅求偶飞行。巢为深而紧凑的草杯,内衬植物纤维、羽绒、兽毛及羽毛,距地不超过2 米,置于矮桦、柳、落叶松或花楸分叉处,偶置于长草丛中。每窝3–6枚卵,色为深蓝绿而具暗斑;双亲共同孵卵11–12天,育雏期13–14天;雏鸟以植物与昆虫混合食物喂养。巢常被小嘴乌鸦及鼩鼱捕食。

区别辨识:与同属其他朱雀相比,长尾雀尾羽明显更长,雄鸟粉红羽色及白色尾外缘为重要特征;雌鸟具橙褐色腰及白色外尾羽,区别于一般朱雀的纯色尾。亚种间差异:ussuriensis 色更深、黑纹更宽;sanguinolentus 尾较短、色深;lepidus 尾最短、色最暗;henrici 背沙褐、胸腹深粉并具黑纹。

保护现状:IUCN: LC(无危)。总体数量稳定,局部地区相当常见。

地理分布:繁殖区:西伯利亚西南、中部至阿穆尔河流域,南至哈萨克斯坦东北、蒙古北部及中国新疆北部、内蒙古东北;冬季迁至俄罗斯东南、哈萨克斯坦东部、天山及中国西北、华北。亚种 ussuriensis 繁殖于俄罗斯远东阿穆尔中游至乌苏里地区及中国黑龙江、吉林,冬季迁至朝鲜半岛及中国东北至河北、山西、甘肃南部。sanguinolentus 繁殖于萨哈林岛、南千岛群岛及北海道,冬季迁至日本本州及九州。lepidus 分布于东起西藏东至陕西南部、山西西南;henrici 分布于西藏东南、四川、云南西北。

其他:曾被置于单型属 Uragus,后归并至朱雀属。形态变异显著,尤其 lepidus 与 henrici 与指名亚种差异较大,但因标本稀少及分布资料不足,分类地位仍在评估。

请点击或扫描二维码下载 懂鸟 App,了解更多长尾雀的全球分布信息

请使用微信扫描以下二维码进入懂鸟小程序了解更多长尾雀的信息: