叉尾太阳鸟

Fork-tailed Sunbird Aethopyga christinae

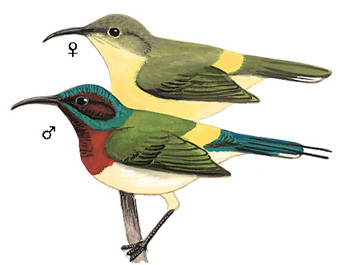

叉尾太阳鸟(英文名:Fork-tailed Sunbird,学名:Aethopyga christinae),是雀形目太阳鸟科太阳鸟属的鸟类。也称为燕尾太阳鸟。雄鸟头部、颈部呈现金属绿,腹部白色,具紫色喉部、胸部及半领状斑块。仅雄鸟拥有叉尾。雌鸟较暗淡,上体黄绿色。分布于中国中部至越南南部的森林、公园和花园。以花蜜、嫩芽和小型昆虫为食。

外形特征:雄鸟长10厘米,雌鸟约8.5厘米。雄鸟头顶至颈背金属绿,背部黑色,臀部黄色,上尾覆羽及中央尾羽金属绿,尾羽中央延长,超出其他尾羽13毫米,外侧尾羽尖端白色,其余尾羽黑色。雌鸟上体橄榄绿色,下体淡黄色至橄榄黄色。喙弯曲,下体颜色一致,雌雄均有浅色腹部和类似上体颜色。幼鸟似雌鸟,但上体及喉部、上胸部更灰。

鸣叫特征:鸣唱加速的“pe-et, pe-et, pit, pit”。叫声为响亮尖锐的“twisk”,单发或重复最多五次;也有“chip-chip”声,逐渐下降为5-8音符的颤音。

生活习性:栖息于森林、有林地区乃至城镇,常见于中山、低山丘陵地带的山沟、山溪旁的阔叶林,也出现在热带雨林、油茶林以及村寨附近的树丛。以花蜜、嫩芽和小型昆虫为食,频繁访问开花的矮丛及树木。

生长繁殖:在中国从4月开始筑巢,巢呈梨形,由苔藓、草、植物纤维构成,有时装饰有地衣,悬挂在离地面约3米的树枝上的树叶下。每窝产卵2-4枚,卵呈灰绿色,带紫红色斑点,边缘红棕色,带有深色斑点。

区别辨识:雄鸟有独特的金属绿色头部和颈部,黑色侧脸,以及红色的喉咙和胸部,雌鸟上体橄榄绿色,下体淡橄榄黄色。与其他太阳鸟种类相比,叉尾太阳鸟的雄鸟具有明显的叉尾。

保护现状:IUCN:LC(无危)。在中国普遍常见,在东南亚部分地区较为常见。在越南北部的Cuc Phuong国家公园可见。由于栖息地破坏,该物种可能正在减少。

地理分布:分布于中国中部至越南南部,包括中国四川、云南、贵州、湖南、广西、广东、福建等地。

其他:曾被分类在单独的Urodrepanis属中,现与A. latouchii视为同种。

请点击或扫描二维码下载 懂鸟 App,了解更多叉尾太阳鸟的全球分布信息

请使用微信扫描以下二维码进入懂鸟小程序了解更多叉尾太阳鸟的信息: