白眉林鸲

White-browed Bush Robin Tarsiger indicus

白眉林鸲(英文名:White-browed Bush Robin,学名:Tarsiger indicus),是雀形目鹟科鸲属的鸟类。体型小巧、行踪隐秘的地面栖林鸲,雄鸟具醒目的白色眉纹和石板灰上体、暗赭色下体,雌鸟整体褐暗,眉纹细弱。它繁殖于喜马拉雅中东部海拔三千至四千二百米的密林灌丛,冬季垂直迁至二千至三千米的山麓森林。鸣唱为一段悦耳但单调的重复旋律,叫声包括上扬的“wheet”和低沉“krkr”声。

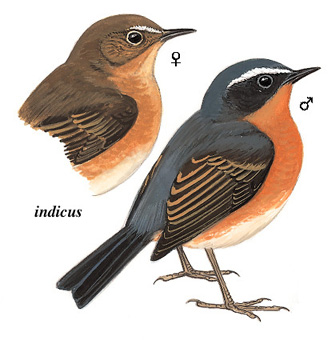

外形特征:体长13–15厘米,体重约16克。雄鸟指名亚种(indicus)头至上背石板蓝灰,具长而显著的白色眉纹,有时可见细白颚纹;颏至腹暗橙赭色,腹中央近白;嘴黑褐色,足暗红褐色。雌鸟上体暗橄榄褐,眉纹及眼圈淡黄白,下体橙赭色,腹中央亦近白。幼鸟上体暗褐具浅褐纵纹,下体浅赭具褐鳞斑,眉纹淡黄。一岁雄鸟可能尚缺蓝色羽区,但已具繁殖能力。亚种yunnanensis喉部更淡,下体更黄,尾下覆羽带绿色。

鸣叫特征:雄鸟于繁殖初期极善鸣唱,日夜断续长鸣。鸣唱为约1.2–1.7秒的圆润旋律,以宏亮上扬音起首,随后数个升降音符在同一音高反复,整句多次重复,主能量集中于2.5–4.5千赫。常见叫声为短促上扬的“hueet”或“seep”,每秒约一次;另有低沉的“kr-kr-kr”蛙声式连串嘎嘎声,用于联络或示警。受惊时发出急促的“tukukukúkukukuk”。

生活习性:垂直迁徙。繁殖季栖于混交阔叶林及针叶林的下层稠密灌丛,以杜鹃、冷杉、桦树及竹林为主,亦见于岩谷灌丛;非繁殖季迁至山麓阴湿森林的下层蕨丛或幼树间。主要在地面及低矮枝间觅食昆虫,偶见于灌丛间跳跃。冬季领域较松散,常单独或成对活动。

生长繁殖:印度繁殖期为四至七月,领域约三公顷。巢筑于岸壁凹陷处的小型杯状结构,每窝产卵3–4枚,白色常具淡粉小斑。雄鸟于三月(尼泊尔)或四月(印度)抵繁殖地即开始鸣唱,六月末至七月初中止;在中国则始于五月,七月初结束。

区别辨识:与台湾白眉林鸲曾被视作同种,但后者鸣唱缺少宏亮上扬起始音,节奏略慢而显迟疑,羽色亦不同。白眉林鸲与同属的金色林鸲、台湾林鸲可通过羽色及鸣声区分。亚种yunnanensis较指名亚种下体更黄,喉更淡,尾下覆羽偏绿。

保护现状:IUCN: LC(无危)。自与台湾林鸲拆分后尚未重新评估,拆分前整体评估为无危。在喜马拉雅东部局部常见,在中国较稀少,缅甸及越南北部罕见。

地理分布:繁殖区域:喜马拉雅中东部,由印度北部(北阿坎德邦)向东至藏东南。亚种yunnanensis繁殖于华南(四川东北部至云南北部)、缅甸北部及越南北部(西部东京地区)。非繁殖期迁至海拔二千至三千米的山麓森林,仍留于上述国家境内。

其他:历史上曾与台湾林鸲同属一种,2017年综合遗传、形态及鸣声研究后,两者分立为独立种,亚种yunnanensis被视为两物种间的形态过渡。

请点击或扫描二维码下载 懂鸟 App,了解更多白眉林鸲的全球分布信息

请使用微信扫描以下二维码进入懂鸟小程序了解更多白眉林鸲的信息: