黄颊山雀

Yellow-cheeked Tit Machlolophus spilonotus

黄颊山雀(英文名:Yellow-cheeked Tit,学名:Machlolophus spilonotus),是雀形目山雀科黄山雀属的鸟类。俗名: 花奇公、催耕鸟,这种中型山雀以醒目的鲜黄色脸颊和高耸的黑色冠羽著称,广泛分布于喜马拉雅山脉至越南中南部的广阔区域,包括巴基斯坦、尼泊尔、不丹、印度、孟加拉、缅甸、泰国、越南以及中国的西藏、四川、云南、贵州、湖南、广西直至福建等地。

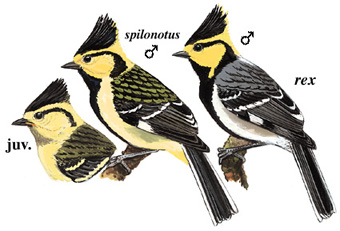

外形特征:黄颊山雀体长13.5至15.5厘米,体重18至23克。拥有中等到大型体型,最显著的特征是其竖立的黑色冠羽和黄色脸颊。雄鸟的前额、眉纹和颈背呈黄色,与黑色的冠羽和颈侧形成鲜明对比。上体橄榄绿色,翼部灰黑相间,饰有白色斑点和条纹。腹部黑色,两侧和下腹橄榄色,带黄色调,两胁灰色橄榄色。雌鸟与雄鸟相似,但翼斑黄色偏白,飞羽边缘橄榄色,胸斑略显暗淡。幼鸟冠羽较暗,黄色脸颊和颈斑较淡,上体更灰,尾尖白色模糊,飞羽边缘更暗。

鸣叫特征:黄颊山雀的叫声包括连续的‘si-si-si’或延长的‘si-si-pudi-pudi’,还有‘tsee-tsee-tsee, si-si’或‘ki-ki beer, ki-ki beer’,以及‘witch-a witch-a witch-a’,经常与持续的‘churrr-r-r-r-r-r’音符结合。其歌声是快速重复的三音节响亮短语。

生活习性:黄颊山雀偏好温带和亚热带落叶或混合森林,包括橡树、松树和杜鹃树,也可见于次生林、竹林、林缘和种植区,包括种植园和散落树木的区域。在非繁殖季节,它们会降至更低海拔,最低可达450米。它们通常成对或小家庭群体活动,非繁殖季节则加入多种混杂觅食群,与其它山雀和小型噪鹛一同觅食。它们的饮食包括小无脊椎动物、幼虫、蜘蛛、芽和一些果实。黄颊山雀活跃于森林中层和下层,也会在灌木和地表活动。

生长繁殖:繁殖期从2月晚期至8月中旬。巢筑于树洞中,也可在岩石、墙壁缝隙中,主要由苔藓、草茎、草叶、松针、纤维等构成,内垫以兽毛、花、棉花等。每窝产卵4至6枚,卵白色或灰白色,带有暗褐色或红褐色斑点,大小约为18mm×14.5mm至18.5mm×15mm。双亲轮流孵卵约两周,雏鸟即孵化。

区别辨识:黄颊山雀与其他山雀的主要区别在于其独特的黄色脸颊和黑色冠羽,以及橄榄绿的上体与黑色飞羽的组合。雌鸟与雄鸟相比,翼斑颜色更浅,飞羽边缘颜色不同,胸斑颜色稍暗。

保护现状:IUCN:LC(无危);黄颊山雀在中国某些地区被捕捉作为宠物,这对其野外种群数量构成了威胁。

地理分布:黄颊山雀的分布区域覆盖了喜马拉雅山脉至越南中南部,具体包括中国(西藏、四川、云南、贵州、湖南、广西、福建)、尼泊尔、不丹、印度、孟加拉国、缅甸、泰国、越南。在中国,黄颊山雀的分布范围自1988年以来向南扩展至香港,目前小规模种群已在此地定居。

其他:黄颊山雀曾归于Parus属,但在2013年分子系统发育分析后,被移至Machlolophus属,显示其形成一个独立的支系。

请点击或扫描二维码下载 懂鸟 App,了解更多黄颊山雀的全球分布信息

请使用微信扫描以下二维码进入懂鸟小程序了解更多黄颊山雀的信息: