荒漠伯劳

Isabelline Shrike Lanius isabellinus

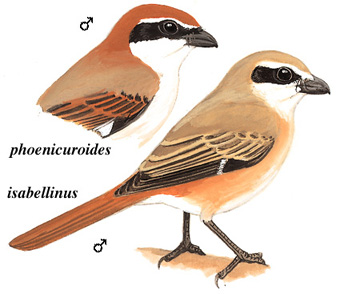

荒漠伯劳(英文名:Isabelline Shrike,学名:Lanius isabellinus),是雀形目伯劳科伯劳属的鸟类。体色浅沙的小型伯劳,雄鸟头顶灰褐、具黑色面罩,尾羽亮肉桂色,雌鸟色淡且具细暗纹。繁殖于蒙古、南西伯利亚至中国西北,冬季远至非洲东北、阿拉伯半岛及印度北部。

外形特征:体长16.5–18厘米,体重26–33.5克。雄鸟头顶淡灰带沙色,黑色面罩上缘具细白边;背至腰暖沙灰色,下腰及尾红褐;翼黑褐,羽缘沙白,初级飞羽基部具白斑;喉白,下体浅沙奶油色。雌鸟似雄鸟但色暗,面罩褐黑且小,初级白斑缩小或缺如,下体微具暗鳞纹,嘴基粉褐,脚灰褐。幼鸟上体灰褐具黑细波纹,尾棕红,下体乳白具褐纹;第一年冬羽残留幼羽横斑,眉纹乳白,耳羽褐,三级飞羽、腰、尾及尾上覆羽具暗端斑。亚种arenarius翅较短圆,体色更淡,雄鸟上体均一灰沙色,面罩模糊,初级白斑小且色暗,尾暗肉桂,下体浅粉沙;tsaidamensis似arenarius但翅更长(♂达102毫米)。

鸣叫特征:被认为比红尾伯劳更善鸣,叫声略似红背伯劳。领域鸣声为“zea-zea”,配偶在场时转为“ko-ick”“zautzat…”或“tzautzat… tzautzat”;惊扰时发出“zeee”或“dzhikh-dzhikh-dzhikh”。告警声多样,包括“ktschaa䔓chak-chak-chak”“krkrkrkr…”;求偶及告警均可发出“tschek-tschek”。配偶间乞食声为连续的“kikikiki…”或“keee-keee-keee”,与幼鸟乞声几乎相同。歌声为轻柔婉啭,常夹杂粗厉尖曲,并能模仿其他鸟类。

生活习性:栖息于河谷柽柳灌丛、干旱草原灌丛,山地可上至约2000米。非繁殖季见于南亚半荒漠耕地边缘、稀疏金合欢与柽柳草地,东非可达2400米开阔灌丛及干燥低地,偏好比红背伯劳更干多刺的植被,但在乍得亦记录于沼泽。典型“坐等”捕食,栖于电线、围栏、树枝,平均栖高2.1米;73%昆虫在地面捕获。主食甲虫、蝗虫、蟋蟀,偶食小型脊椎动物如田鼠、小蜥蜴及柳莺、鹨、鹡鸰等小鸟,常将猎物穿刺存放。

生长繁殖:繁殖期4–8月,中国通常单窝,偶见两窝。雄鸟以响亮鸣叫开始,随后滑翔展示飞行,并在雌鸟前上下翻飞、尾扇举鞠躬。巢由雄鸟选址,为深敞杯,由细枝、树皮、根、叶、草构成,内衬草茎、苔藓,距地0.3–3米(多1–2.5米),常置于柽柳、沙枣、胡杨等灌木。每窝4–6枚卵,淡蓝绿具褐斑,平均22.2×17.6毫米,重约3.4克;雌鸟孵卵15–16天,雄鸟喂巢,雏鸟留巢12–15天,离巢后亲鸟继续喂养约1月。大杜鹃在中国有寄生记录。甘肃种群繁殖成功率>68%,主要败因来自邻近个体争夺巢位。1岁性成熟。

区别辨识:与棕尾伯劳极似,但雄荒漠伯劳头顶与背同色,无暖褐色顶;雌鸟背色冷沙,胸腹缺乏红背伯劳的明显白底鳞纹。雌红背伯劳背更暖褐,胸腹白且具粗鳞斑。与同属其他种相比,体色更浅,尾更偏肉桂,翼上白斑及面罩大小亦有差异。亚种间区别:arenarius体色更淡,初级白斑小;tsaidamensis翅更长,色更浅。

保护现状:IUCN: LC(无危)。全球种群未量化,但认为未接近受威胁阈值。多国受法律保护,部分区域列为“濒危”。减少农药使用、保护半开阔灌丛草地被认为是最有效的保育措施,在非繁殖区已纳入多国国家公园及保护区。

地理分布:繁殖区:蒙古(除西北部)、俄罗斯外贝加尔南部及东南部、中国新疆东北部(准噶尔北部、阿尔泰山、北天山)、甘肃西北部、内蒙古中部。非繁殖区:主要见于阿拉伯半岛、东北非洲(自尼日利亚向东至坦桑尼亚北部)、巴基斯坦及印度北部;部分个体越冬可早至10月、迟至翌年5月。迁徙时经伊拉克、伊朗南部,春季高峰在尼罗河上游4月中旬、印度西北部3月;迷鸟记录增多,远及英国、摩洛哥。

其他:分类史上曾与棕尾伯劳视为同一种;亚种命名近年因模式标本身份澄清而调整,原“arenarius”升为指名亚种,原“speculigerus”成为其异名。部分俄罗斯学者将两亚种群视为独立种,但指名亚种与arenarius在中国北部可能存在渐变。

请点击或扫描二维码下载 懂鸟 App,了解更多荒漠伯劳的全球分布信息

请使用微信扫描以下二维码进入懂鸟小程序了解更多荒漠伯劳的信息: