小斑啄木鸟

Lesser Spotted Woodpecker Dryobates minor

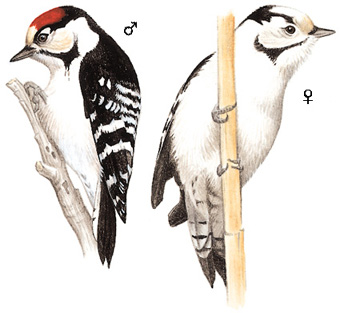

小斑啄木鸟(英文名:Lesser Spotted Woodpecker,学名:Dryobates minor),是䴕形目啄木鸟科林啄木鸟属的鸟类。小型啄木鸟,体长约14至16.5厘米,翼展24至29厘米,体重17至25克。雄鸟头顶鲜红,枕部黑色,雌鸟头顶白色。上体黑色带白色横斑,下体白色或具黑色纵纹。常见于欧亚大陆的落叶林、混交林、亚高山桦木林及果园,偏好靠近湖泊或河流的软木落叶林。

外形特征:小斑啄木鸟体长14至16厘米,体重16至26克,雄鸟具有带有淡黄色调的白色前额和眼先,头顶鲜红,被细窄的黑线环绕,颈后和颈背黑色;头部其余部分,包括下巴和喉咙,为白色或近白色,有黑色颊纹在颈部侧面展开并延伸到上胸侧;上体黑色,下背至臀部有宽白条纹,翼羽有宽白色斑点或条纹接近尖端;黑色飞羽宽幅白色横斑;上尾羽黑色,外羽白色带2至3道暗色横纹;下体白色略带淡黄色调,胸侧和胁部有细黑纵纹,尾下覆羽常有黑色斑点;喙短而尖,暗灰色至黑色,下颚基部较浅;虹膜红褐色或棕色;腿绿色。雌鸟头无红色,前额白色或淡黄白色,头顶两侧和后部黑色。幼鸟比成鸟暗淡,黑区带棕色,苍白前额斑被较暗的尖端遮掩,下体条纹更重但暗淡且定义不清,雄鸟前额灰粉红色,雌鸟前额被暗尖端遮盖,通常有几根红色尖端。

鸣叫特征:最常见的是连续的音符序列,“gee-geegeegee”或更长;单个“gig”和其他各种叫声很少听到。两性都会敲击,特点是长时间高音的滚动,每分钟14至19次,经常在求偶高峰期与鸣叫序列交错。

生活习性:小斑啄木鸟偏好温带和寒带的低地落叶林,尤其是靠近湖泊或河流的软木落叶林附近开放的森林;也在公园、果园和花园中出现。要求有一定数量的细枯树,如老树丛或河岸林木。在北非,限制在栓皮栎森林。海拔高度从低地到850米,局部可达1260米,在欧洲;亚洲更高,如高加索山脉1400至2000米,阿尔泰山脉1700米,蒙古1400米;北非1300米。

生长繁殖:繁殖期为4月至5月中旬,北部地区可延至6月。一般一夫一妻制,配偶关系可能持续数年;然而,南瑞典的一项研究发现近10%的雌鸟实行多配偶制,约3%的雄鸟实行多妻制。求偶从2月开始,最明显的展示包括展翅和展尾,特有的空中颤动展示,以及翅膀高举于背的滑翔飞行。巢穴由两性共同挖掘,雄鸟通常承担更多工作,工作持续2至4周,有时仅需6天;位于0.4至20米高处,通常低于8米,位于死亡或腐朽树干、树桩或树枝底部的软木中,洞口直径3至3.5厘米,洞深10至18厘米;偶尔使用巢箱;领地通常较小。产卵5至6枚,罕见3枚或多达9枚;双亲共同孵卵,雄鸟常承担更多工作,孵化期10至12天;雏鸟由双亲喂养,离巢期18至21天,罕见至23天;幼鸟离巢后由父母再照顾1至2周。初次繁殖在1岁时。

区别辨识:小斑啄木鸟与白背啄木鸟的区别在于:(1)小斑啄木鸟体型较小,嘴更短;白背啄木鸟嘴更长更粗。(2)两者耳斑形状明显不同:小斑啄木鸟的耳斑较小;而白背啄木鸟的耳斑较大,向上下延伸。(3)小斑啄木鸟下体白色;白背啄木鸟无论雌雄均臀部红色。

保护现状:IUCN:LC(无危)

地理分布:小斑啄木鸟广泛分布于欧亚大陆的低地和山脚至850米,局部至1260米;亚洲更高海拔,如高加索山脉1400至2000米,阿尔泰山脉1700米,蒙古1400米;北非1300米。在欧洲,估计有大约195,000至240,000对,其中40,000至60,000对在白俄罗斯,约30,000至50,000对在德国,20,000至40,000对在波兰,20,000至30,000对在匈牙利。

其他:小斑啄木鸟的种群密度通常较低,例如,在波兰原始落叶林中每100公顷有2至3对,在欧洲其他地区每平方公里仅有0.06至1.6对。在欧洲许多地区似乎已经减少,主要是由于落叶栖息地的丧失,特别是在河岸森林和旧果园的减少。然而,在西班牙的部分地区,它正在扩展,利用杨树林。

请点击或扫描二维码下载 懂鸟 App,了解更多小斑啄木鸟的全球分布信息

请使用微信扫描以下二维码进入懂鸟小程序了解更多小斑啄木鸟的信息: