琉球角鸮

Ryukyu Scops Owl Otus elegans

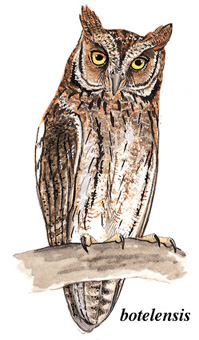

琉球角鸮(英文名:Ryukyu Scops Owl,学名:Otus elegans),是鸮形目鸱鸮科角鸮属的鸟类。又名:琉球角鸮鸮,体型小巧的猫头鹰,广泛分布在琉球群岛、大东群岛、Okinoshima岛、日本九州南部以及台湾至菲律宾北部。其最显著的特征是拥有柔和的角羽、褐色羽毛和淡色脸部,边缘环绕着黑色轮廓。琉球角鸮的黄色眼睛和较小的身材使其能与东方角鸮和日本角鸮区分开来。

外形特征:琉球角鸮身长约为19-22厘米,平均体重121克。翅膀较长,翼展可达60厘米。背部为暗褐色或深红褐色,腹部颜色较浅,具有精细的黑色纹理。翅膀尖锐,面部盘呈银灰色,有部分深色边框,边框外围为红褐色。虹膜黄色,喙呈暗角质色,趾为灰褐色。幼鸟呈淡黄色,带有细密的暗色横纹。亚种之间差异不大,embotelensis/em比日本个体颜色更深,emcalayensis/em则更倾向于红褐色。

鸣叫特征:雄鸟的叫声为粗糙的、类似咳嗽的声音,如“uhu”或“kuru”或“u-kuruk”,音调低于东方角鸮,每分钟重复15-30次;雌鸟的叫声听起来更像是“nye”。幼鸟会发出刺耳的乞食叫声。

生活习性:琉球角鸮栖息于亚热带茂密的常绿森林,有时也会出现在村庄附近。它们的活动范围从海平面到至少550米的高度,可能更高。主要以昆虫为食,包括甲虫、蛾类、蟋蟀和蚱蜢;偶尔也会捕食蜘蛛、小型哺乳动物和小鸟。在Daito岛,其饮食中33%为蟑螂,超过20%为正翅目昆虫,还包括蜘蛛、蜈蚣、蛾类和两种壁虎。

生长繁殖:繁殖季节为3月至7月。筑巢于树洞中,通常是旧啄木鸟的巢穴。在Lanyu岛,超过60%的自然巢穴被重复利用,巢位平均高度为地面以上8.2米。巢中通常产2-3枚蛋,最多可达5枚,平均尺寸为32.4毫米×29毫米。孵化期大约30天,幼鸟在大约一个月后离巢。尽管存在额外配偶的行为,大多数配对是遗传上的单一配偶。

区别辨识:琉球角鸮通过其特有的黄色眼睛、较小的身材和棕色的羽毛图案与东方角鸮和日本角鸮相区别。亚种embotelensis/em和emcalayensis/em在颜色上有细微差异。

保护现状:IUCN:NT(近危);CITES II;在中国台湾兰屿岛上,兰屿角鸮的数量估计约为1000只,种群稳定,只要栖息地得到保护,生存前景良好。

地理分布:琉球角鸮主要分布在琉球群岛、大东群岛、Okinoshima岛、日本九州南部以及台湾至菲律宾北部的热带或亚热带常绿森林中。在Daito岛和Kita-daio岛的数量有所下降,但在Minami-daito岛上的估计有245只领地雄鸟。最近在日本福冈县北部的Okinoshima岛发现了新的人口。

其他:兰屿角鸮的巢穴主要利用自然腐朽的树洞或由其他动物挖掘的洞穴,偶尔会在人造构造如排水孔或厕所水箱中发现它们的巢迹。

请点击或扫描二维码下载 懂鸟 App,了解更多琉球角鸮的全球分布信息

请使用微信扫描以下二维码进入懂鸟小程序了解更多琉球角鸮的信息: