长嘴斑海雀

Long-billed Murrelet Brachyramphus perdix

长嘴斑海雀(英文名:Long-billed Murrelet,学名:Brachyramphus perdix),是鸻形目海雀科斑海雀属的鸟类。小型海鸟,们体型圆胖,常见于北太平洋沿岸海域,有时也会接近陆地。繁殖期成鸟全身巧克力棕色,腹部带有褐色与白色的鳞状斑纹。冬季成鸟上身灰色,下身白色,眼周有细白环,侧面和背部点缀着不规则的白色斑点。在北太平洋地区,尤其是库页岛、鄂霍次克海、堪察加半岛到日本北海道一带繁殖。非繁殖期广泛分布于日本沿海中部,偶尔长距离漂泊至美国大陆。

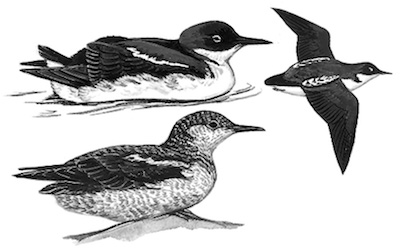

外形特征:长嘴斑海雀长约25厘米,拥有黑色细长的喙和尖锐的翅膀。非繁殖期外观为白腹黑冠、颈、翼和背;繁殖期羽毛主要为棕色,边缘较浅形成鳞片状外观,腹部中央白色。与其他同类相比,长嘴斑海雀喙较长,体型略大,体重增加约20%,并且具有白色的眼圈。在冬季,它缺乏像大理石斑海雀那样的白色颈圈。

鸣叫特征:关于其鸣叫和声音行为的资料目前尚未可知,是否与大理石斑海雀的叫声有差异还有待研究。

生活习性:长嘴斑海雀主要栖息于海洋,繁殖期才会返回岸边岛屿或陆地。它们能直接从海面起飞,上岸时直立站立,如同企鹅,这是趋同进化的一种表现。擅长游泳和潜水,能潜入水下10米以上。食物主要包括鱼类、甲壳类和其他海生无脊椎动物。它们在海洋和海岸附近活动。

生长繁殖:繁殖习性知之甚少,据报告在俄罗斯发现大约四个树巢和一个地面巢,最近一次是在1961年。树巢位于落叶松树上,高度从2.5到7米不等,通常在混合针叶林和落叶林中。繁殖季节与大理石斑海雀相似,可能是一夫一妻制,表现出高繁殖地和配偶忠诚度。单个配对在成熟森林中低密度分布。巢建于苔藓、树枝、针叶和干落叶的平台上,巢杯至少长5.5厘米、宽3.5厘米、深2.5厘米。产一枚淡橄榄绿至黄绿色的蛋,表面覆盖不规则的棕色、黑色和紫色斑点,大小约为63.6至66.2毫米×39至39.3毫米,重量48至53.7克。

区别辨识:与大理石斑海雀相似,但长嘴斑海雀体型更大,喙更长,冬季缺乏白色颈圈,且有白色眼圈。在繁殖羽下,长嘴斑海雀喉部呈淡色,而大理石斑海雀没有这一特征,且长嘴斑海雀的鳞状斑纹因缺少锈色和淡色标记而显得较弱。

保护现状:IUCN:NT(近危)

地理分布:繁殖于欧亚大陆的北太平洋沿岸,包括堪察加半岛、鄂霍次克海、库页岛和日本北海道北部,巢穴可达内陆30公里。冬季迁徙至日本沿海中部,偶见于美国大陆。

其他:长嘴斑海雀面临的主要威胁是老生长林的砍伐,尤其是在库页岛和堪察加半岛。石油工业在鄂霍次克海和白令海架的发展构成额外威胁。

请点击或扫描二维码下载 懂鸟 App,了解更多长嘴斑海雀的全球分布信息

请使用微信扫描以下二维码进入懂鸟小程序了解更多长嘴斑海雀的信息: