南极贼鸥

South Polar Skua Stercorarius maccormicki

南极贼鸥(英文名:South Polar Skua,学名:Stercorarius maccormicki),是鸻形目贼鸥科中贼鸥属的鸟类。大型深褐色海鸟,身长约为53厘米,具有显著的白翼斑点。其分布主要在南极沿海地区,尤其在罗斯海一带,冬季则广泛迁徙至三大洋海域。这种海鸟以其强大的掠夺行为而闻名,常迫使其他海鸟反吐食物。

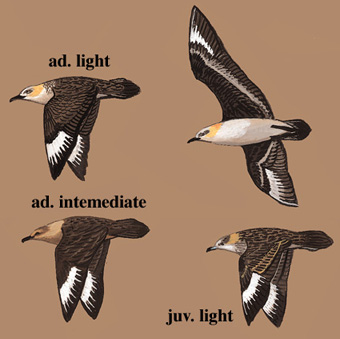

外形特征:南极贼鸥成鸟体长50-55厘米,体重900-1600克,翼展130-140厘米,存在两种色型:淡色型的个体头部和体羽呈淡金色至烟灰色,与深棕色的翅膀、背部和尾巴形成鲜明对比;深色型个体则全身暗橄榄棕色,翅膀和背部为类似色调的赭色,显得更为统一,容易与大贼鸥混淆。颈上的淡黄色绒毛在淡色型个体中更为明显。随着年龄增长,鸟儿逐渐变淡,成年个体的羽毛在繁殖季节会褪色。淡色型个体在罗斯海区域较为常见,而深色型在南极半岛占主导。在所有区域,雄鸟伴侣的颜色几乎总是比它们较大的配偶更深。

鸣叫特征:在繁殖地活跃发声,主要鸣叫为一连串快速的短促粗哑吠声,包含短促鸭子般的呱呱叫声,群体发出时听起来像嘈杂的喋喋不休,以及拉长的嘶哑‘hyeheheheh’声。

生活习性:南极贼鸥栖息于相对无雪的南极海岸地带,主要在海上活动,尤其是繁殖期间。它们通常沿海岸线分布,但在无雪的山区形成小规模的内陆群落。作为跨赤道迁徙者,它们在三月离开繁殖地,十月返回,北上至阿拉斯加、格陵兰和印度洋,表现出顺时针的环迁模式。冬季饮食主要由鱼构成,尤其是南极银鱼,以及其它海鸟的成鸟、蛋和幼鸟,腐肉、海豹胎盘和磷虾。

生长繁殖:繁殖始于十一月,松散集群,高度领地意识。巢穴简单,通常不铺设。每窝通常产两枚蛋,但经验不足的个体可能仅产一枚;孵化期28-31天;雏鸟出生1-2天后离巢,覆盖均匀的浅灰褐色绒毛;约36-45天后离巢。年长的雏鸟通常杀死较年轻的同胞,繁殖成功率通常较低。性成熟在6岁以上,成鸟存活率90-95%。

区别辨识:与北方的北极贼鸥、蓬马林贼鸥和长尾贼鸥相比,南极贼鸥体型更大,胸部宽阔,白翼斑明显,即使远观也很容易识别。与近亲大贼鸥的鉴别更为复杂,需注意南极大贼鸥的冷棕色羽毛和蓝色喙基。与南方的其他大型贼鸥种类区分也具挑战性。

保护现状:IUCN:LC(无危)

地理分布:繁殖区集中在南极沿海,包括罗斯海区域和南极半岛周边岛屿。非繁殖季节分布广泛,北至日本、韩国水域(太平洋)、美国东海岸(大西洋)和墨西哥西北部(东太平洋)、非洲西北部(北大西洋)。在中国大陆地区,南极贼鸥偶尔可见于沿海水域。

其他:长期研究表明,南极贼鸥数量和繁殖成功率在某些地区出现大规模波动,可能与鱼类资源短缺有关。

请点击或扫描二维码下载 懂鸟 App,了解更多南极贼鸥的全球分布信息

请使用微信扫描以下二维码进入懂鸟小程序了解更多南极贼鸥的信息: