中华凤头燕鸥

Chinese Crested Tern Thalasseus bernsteini

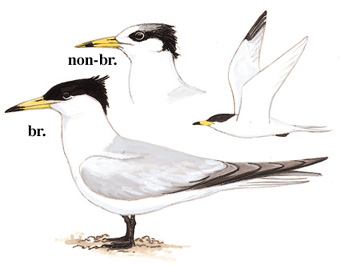

中华凤头燕鸥(英文名:Chinese Crested Tern,学名:Thalasseus bernsteini),是鸻形目鸥科凤头燕鸥属的鸟类。又名: 黑嘴端凤头燕鸥、神话之鸟,中国沿海特有的极度濒危海鸟,长期被认为仅繁殖于福建沿海少数岛屿,近年亦在韩国近海小岛发现繁殖记录。外形酷似大凤头燕鸥但体型较小、体色更淡,初级飞羽色深,黑色头冠延伸至橙嘴基部。

外形特征:体长38–43厘米,体重240–320克,翼展94厘米。繁殖成鸟具完整黑色头冠和较蓬松的冠羽,非繁殖期额、前头及眼先白色,眼至后颈形成黑色面罩;初级飞羽黑褐色,与白色翼下形成鲜明对比。幼鸟似非繁殖期成鸟,但翼面具两条棕褐色横斑。与大凤头燕鸥相比,嘴更粗厚,嘴基具明显棱脊,橙黄色嘴端具宽阔黑色斑;背羽灰度更浅。

鸣叫特征:记录稀少,叫声包括高而滚动的“keerrick”及较低哑的摩擦音。

生活习性:完全栖息于沿海及外海区域。繁殖季成鸟在繁殖小岛周围约5公里范围内觅食,主食小型集群幼鱼。非繁殖期分布于中国东南沿海、泰国、砂拉越、菲律宾及北、中摩鹿加群岛(哈马黑拉、斯兰岛)。

生长繁殖:繁殖期5月下旬至8月下旬,在浙江韭山列岛与五峙山列岛及福建马祖列岛的小岛裸地上与大凤头燕鸥混群营巢;每巢单卵,孵化期22–28天,育雏期31–35天,幼鸟随后加入大凤头燕鸥的幼鸟群。监测巢的繁殖成功率为100%。

区别辨识:与大凤头燕鸥相比体型小、羽色淡,初级飞羽色深,嘴橙黑而非黄绿且嘴基无白;嘴更粗厚,嘴峰棱脊明显。与小凤头燕鸥相较,嘴色橙黄且端部具大黑斑,背羽更浅。

保护现状:IUCN: CR(极危)

地理分布:繁殖区域主要位于中国东部沿海浙江和福建附近的岛屿,山东日照和青岛胶州湾是重要的换羽和育雏地。近年新增韩国西南近海小岛及台湾海峡澎湖吉山屿。非繁殖区:中国东南沿海、泰国南部、砂拉越、菲律宾及印尼哈马黑拉、斯兰岛等摩鹿加群岛。

其他:曾因标本稀少而长期失踪,2000年在马祖重新发现;2013年起浙江韭山列岛开展人工招引与栖地恢复,种群略有回升。与大凤头燕鸥存在自然杂交记录。

请点击或扫描二维码下载 懂鸟 App,了解更多中华凤头燕鸥的全球分布信息

请使用微信扫描以下二维码进入懂鸟小程序了解更多中华凤头燕鸥的信息: