黑嘴鸥

Saunders's Gull Saundersilarus saundersi

黑嘴鸥(英文名:Saunders's Gull,学名:Saundersilarus saundersi),是鸻形目鸥科 Saundersilarus 属的鸟类。分布于东亚沿海地区,包括中国、日本、朝鲜半岛等地。该鸟以优雅的外表著称,繁殖季节时头部和颈背呈黑色,其余季节头部转为白色,翼尖有独特的白色标记,喙和腿均为黑色。黑嘴鸥依赖沿海盐沼和河口三角洲的生态系统。

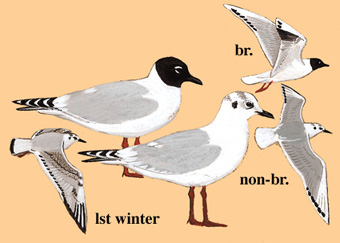

外形特征:黑嘴鸥体型小巧,长度约29至32厘米,体重介于170至220克之间,翼展可达87至91厘米。繁殖季节成鸟头部和颈背黑色,眼后有白色新月形斑纹,背部和上翅覆羽蓝灰色,翼端白色,翼下有显著的黑色斑块。喙、腿和脚皆为黑色。非繁殖季节头部转为白色,颈侧有灰色斑纹。亚成鸟和第一年冬鸟喙亦为黑色,与红嘴鸥幼鸟不同,后者喙基部淡红色或黄色。叫声独特,发出高音‘kee-eek’。

鸣叫特征:叫声独特,为尖锐的‘kee-eek’声,类似燕鸥的叫声。

生活习性:黑嘴鸥主要栖息于沿海滩涂、沼泽及河口地带,偏好生长有矮小盐碱植物的泥质滩涂。以小型螃蟹为主食,如Macrophthalmus abbreviatus,也会捕食小鱼和多毛纲蠕虫。活动与潮汐同步,退潮时觅食最为活跃。分布于中国东部沿海,从辽宁到江苏,冬季迁徙至韩国南部、日本南部直至越南北部。

生长繁殖:繁殖期为5月至6月,集群繁殖,巢建于沿海滩涂地带,通常在碱蓬、獐茅、补血草等低矮盐碱植物覆盖的无水盐碱地上。巢为浅盘状,由枯碱蓬茎叶等构成。每窝产卵1至3枚,多数为3枚,偶见多达6枚,孵化期约22天。

区别辨识:与红嘴鸥相似,但黑嘴鸥体型较小,喙短而略钩,翼下有显著的黑色斑块,成鸟头部黑色(繁殖季节),而非红嘴鸥的红色喙和更健壮的体态。

保护现状:IUCN:VU(易危)。黑嘴鸥面临栖息地丧失的威胁,主要原因是盐沼和潮间带被开发用于农业和水产养殖。中国国家重点保护野生动物名录保护级别:I级(2021.02.05)。

地理分布:繁殖于中国东部沿海,从辽宁至江苏黄海沿岸,以及朝鲜半岛西北部南部。越冬地从韩国南部、日本南部至台湾岛、中国大陆南部沿海直至越南北部。

其他:黑嘴鸥的繁殖地自1990年以来已遭受严重破坏,特别是由于沿海地区的开发和引入的Spartina alterniflora的扩散,导致其栖息地急剧减少。

请点击或扫描二维码下载 懂鸟 App,了解更多黑嘴鸥的全球分布信息

请使用微信扫描以下二维码进入懂鸟小程序了解更多黑嘴鸥的信息: