松雀鹰

Besra Accipiter virgatus

松雀鹰(英文名:Besra,学名:Accipiter virgatus),是鹰形目鹰科鹰属的鸟类。别名: 松儿、松子鹰、摆胸、雀贼、雀鹰、雀鹞,为鹰科鹰属中的中等体型猛禽。其外观与凤头鹰相似但体型较小,无冠羽。广泛分布于南部亚洲的密集森林中,自印度次大陆向东延伸至东南亚及东亚。在中国属于国家二级保护动物。

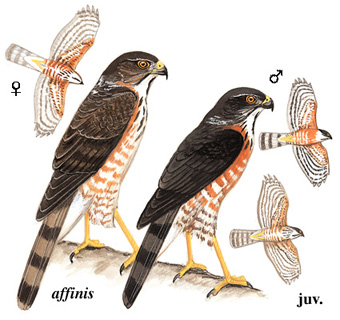

外形特征:松雀鹰体长24至36厘米,翼展42至70厘米。雄鸟体重介于83至140克,雌鸟则为131至215克,雌鸟比雄鸟大15至25%。成年松雀鹰上身灰褐,头部和颈部颜色更深,下体具橙色条纹和斑点。雄鸟背部黑石板色至黑褐色,脸颊有深蓝色斑块,胸部和两肋红肉桂色,腹部有条纹,尾下覆羽无斑纹。雌鸟背部偏褐色,眼睛颜色较淡。幼鸟整体呈褐色,下体有纵斑。各亚种在体型和色彩强度上有差异。

鸣叫特征:发出响亮的‘ki-weeer’叫声和快速连续的‘tchew-tchew-tchew’音节,后者可能为幼鸟求食时所发。

生活习性:松雀鹰栖息于各种森林环境中,包括湿润的落叶林和常绿山地森林、次生林、种植园、红树林和松林,高度范围从海平面至2200米。主要以鸟类为食,也会捕食昆虫和蜥蜴。狩猎方式敏捷,从隐蔽处快速追逐目标。在台湾北部的繁殖季节(1993-2002年),其饮食以树冠层和森林灌木中的鸟类为主(占总数的58%,生物量的82%),其他食物包括哺乳动物(3%)、爬行动物(7%)、两栖动物(0.2%)和昆虫(32%)。

生长繁殖:繁殖季节因地区而异,一般在1月至6月间。巢由成对的松雀鹰用树枝搭建,位于地面10至25米的大树上,通常建在悬崖边俯瞰峡谷。每窝产卵3至4枚(范围2至5枚),孵化期约为28天,幼鸟成长期为22至23天,离巢后约四周内分散。

区别辨识:松雀鹰与凤头鹰相比,体型更小,缺乏冠羽,且腹部橙色调较淡,头部与背部之间羽色差异明显。幼鸟整体偏褐色,胸腹部有褐色纵斑。

保护现状:IUCN:LC(无危)。《濒危野生动植物种国际贸易公约》附录二。全球数量接近100,000只,主要威胁为森林砍伐。

地理分布:松雀鹰广泛分布于南部亚洲,从印度次大陆向东跨越东南亚至东亚。在中国,它分布在多个省份,冬季时会迁移到较低海拔的山区。

其他:在某些地区,如印度平原和爪哇低地,松雀鹰不常见,这可能是因为森林的消失。

请点击或扫描二维码下载 懂鸟 App,了解更多松雀鹰的全球分布信息

请使用微信扫描以下二维码进入懂鸟小程序了解更多松雀鹰的信息: