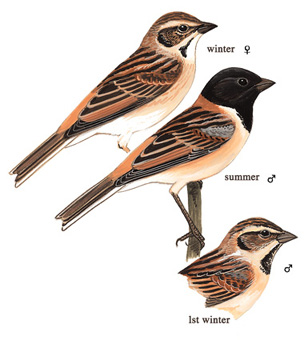

红颈苇鹀

Ochre-rumped Bunting Emberiza yessoensis

红颈苇鹀(英文名:Ochre-rumped Bunting,学名:Emberiza yessoensis),是雀形目鹀科鹀属的鸟类。又称日本苇鹀,繁殖羽雄鸟以全黑的头部和栗红色颈部独特,雌鸟及非繁殖羽雄鸟头部黑色隐约可见,具黄褐色腰部。分布于远东地区,包括日本、韩国、中国东北及蒙古东部。栖息于芦苇地、沼泽及湿润草甸。

外形特征:体长14-15厘米,体重约13-14克,尾羽尖锐。繁殖羽雄鸟头部至下颈及上胸黑色,肩部粉红调的栗棕色,背部灰褐混合锈色并有粗重的黑色条纹,尾羽灰褐色,翼覆羽和飞羽灰褐至蓝灰,下体乳白色,胸部略暗。雌鸟及非繁殖羽雄鸟头部主要为暗棕色,具淡色条纹,腹部黄白,虹膜暗栗色,嘴黑色,腿粉色。幼鸟冠部黑色,有明显淡色中线。

鸣叫特征:鸣唱通常自高草或芦苇发出,为短暂的短音节组成,'tsui tsui chrin'。叫声为短促的'tick',飞行叫声'bziu',类似芦鹀。

生活习性:栖息于芦苇地及有矮丛的沼泽地,以及高地的湿润草甸和靠近水源的开阔田野。迁徙性物种,冬季在沿海沼泽地带越冬。

生长繁殖:繁殖期5月至7月,可能两次繁殖。巢为干草制成的小杯状,位于草地接近地面处,每窝产3-5枚蛋,赭色带棕斑和黑线。雌鸟孵卵,孵化期12-14天;双亲喂养雏鸟,育雏期10-13天,同时开始第二次筑巢。

区别辨识:与苇鹀区别在于头和喉部黑色,颈和翕呈栗红色,且腿部和喙在冬季更为粉红。幼鸟具淡灰色中线,腰部黄褐色。

保护现状:IUCN:NT(近危)

地理分布:繁殖于远东地区,包括蒙古东部、中国东北、乌苏里兰(俄罗斯东南部)和日本本州至九州。越冬于日本中部至南部、朝鲜半岛和中国沿海中东部。

其他:两个亚种被确认,E. y. continentalis和E. y. yessoensis。

请点击或扫描二维码下载 懂鸟 App,了解更多红颈苇鹀的全球分布信息

请使用微信扫描以下二维码进入懂鸟小程序了解更多红颈苇鹀的信息: