褐头鹀

Red-headed Bunting Emberiza bruniceps

褐头鹀(英文名:Red-headed Bunting,学名:Emberiza bruniceps),是雀形目鹀科鹀属的鸟类。俗名: 红头雀。成年雄鸟头部至胸部呈现鲜明的红褐色,与黄色的颈部和腹部形成强烈对比。繁殖于中亚至阿富汗、伊朗、中国西北部等地,冬季迁徙至印度和孟加拉国。在欧洲西部可能成为迷鸟,但因逃脱个体的存在而难以确定其真实状态。

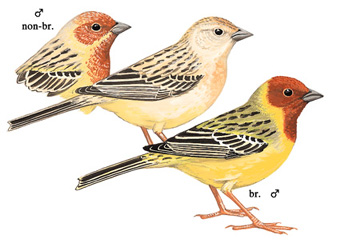

外形特征:体长15-16.5厘米,体重18-34克,体形较大,尾长,无白色外羽。雄鸟繁殖期头部至胸部红褐色,颈后和上体黄橄榄色,背部有暗色纵纹,肩羽具棕色边缘,臀部黄色。非繁殖期雄鸟头部红色减少,背部有条纹。雌鸟和幼鸟淡棕色,背部和翅膀有条纹。喙蓝灰色,腿粉棕色。

鸣叫特征:鸣声单调重复,加速节奏,伴有清晰的‘r’音,最后音调稍降,类似于黑头鹀。

生活习性:栖息于开阔干燥地带,如纯草原上的灌木丛、半沙漠和沙漠绿洲,以及靠近水源的耕作区。春季迁徙始于3月,主要在4-5月进行,秋季迁徙开始得非常早,7月下半月开始离开北方区域。食谱全年以种子为主,繁殖季节多食昆虫。

生长繁殖:繁殖季节为5-8月,单窝产卵2-5枚,罕有6枚,由雌鸟独自孵化,孵化期10-14天,雏鸟由双亲喂养,育雏期12-13天。可能繁殖成功率低,初期巢穴损失率高。

区别辨识:与黑头鹀相比,红头鹀的冠纹更少,外观更细长(嘴和尾巴更长),下体颜色较淡,背部色彩较冷。雌鸟和幼鸟与黑头鹀相似,但在野外很难区分。

保护现状:IUCN:LC(无危)

地理分布:繁殖于伏尔加河乌乌拉尔河间流域至中国新疆、蒙古西南部、伊朗东北部、阿富汗、巴基斯坦北部、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦和吉尔吉斯斯坦。冬季迁至印度大部分地区。

其他:在非繁殖季节,常见于中等大小的群落中,有时可达数百只,常与黑头鹀混群。

请点击或扫描二维码下载 懂鸟 App,了解更多褐头鹀的全球分布信息

请使用微信扫描以下二维码进入懂鸟小程序了解更多褐头鹀的信息: